GIGAスクール構想に始まったデジタル活用の潮流

日本の教育現場は、疾風怒濤の勢いで変化する社会にあらゆる面で対応が追いついていない状況です。デジタル技術の活用という点においてもカタツムリのような遅々とした歩みに不満を抱える先生方も少なくない状況でした。

GIGAスクール構想の進展により、学校では1人1台の情報端末が整備され、各教室には大型ディスプレイやスクリーンが常設されるようになりました。これにより、写真やイラスト、お手製のオリジナル動画や映像作品を授業で活用しやすい環境が少しずつ整ってきました。

特に、2010年代にデジタル教科書が急速に普及しはじめ、画像や動画を用いた学習活動は大幅に増えています。英語のデジタル教科書では、外国の人々の様子や食べ物、題材となる都市の風景などを映した動画が豊富に用意されており、生徒の理解を深めるために活用されています。

こうしたデジタル活用の潮流の中で、映画やドラマなどの映像作品を授業に取り入れる機会も増えてきました。実際に、教材として映像作品を活用している先生方も多くいらっしゃいます。

生徒たちは写真教材にも興味を示しますが、動画教材にはさらに強い関心を示します。特にオリジナルの動画教材を使用すると、目を輝かせて注目する姿が見られます。

一方、デジタル技術の急速な発展に伴い、直接的な人間関係や自然との触れ合いが大幅に減少しています。その影響か、子どもたちの話題がゲーム中心になり、表現や発想の幅が狭まっていると感じることが増えました。

私自身もゲームは好きですし、ゲームが悪いとは思いません。実際、素晴らしい作品も多く、グラフィックの進化によっては、もはや映像作品と捉えられるものもあります。大切なのは、何事もバランスを取ることです。

映像作品や音楽などの良質の文化芸術に触れる機会を積極的に取り入れることで、子どもたちの感受性や創造力を磨くことができないでしょうか。そうした豊かな体験が、人と関わる力や、自分の興味を深めて行動する力につながると考えています。

本記事では、動画・映画・ドラマなどの映像作品を教材として活用することの教育的効果について整理していきます。

①言語習得の面から考える

映像作品は、言語学習において非常に有効な教材となります。英語科の先生方は、一度は教材として利用していると思いますが、特に、英語学習において以下のような利点が考えられます。

○リアルな語彙や表現の習得

映像作品では、教科書には載っていない自然な言い回しやスラング、発音に触れることができます。例えば、日本のドラマでは、日常会話の表現を学べるほか、洋画や海外ドラマを通じて英語やその他の言語のリスニング力を鍛えることもできます。

○文脈と結びつけた学習

映像には視覚的な情報が含まれるため、言葉の意味を直感的に理解できます。登場人物の表情やジェスチャーを見ながら、言葉の実際的な使い方を学ぶことができます。同じ場面設定であっても、教科書や問題集の中にあるものと、映像作品の中にあるものでは、後者の方が圧倒的にインパクトが強い。「この表現は、こんな状況でこんな風に使えるのか」と記憶に刻まれます。

回収した「映画の場面イラストとダイアログを記すワークシート」を冊子化すれば、いろいろな映画のいろいろな場面を集めたダイアログ集が完成します。卒業文集の代わりにこのような成果物に挑戦するのも一興でしょう。

○多様なアクセントや話し方に慣れる

海外の作品を活用すると、異なる国や地域の特徴的なアクセントに触れる機会となります。アメリカ英語とイギリス英語の違いなど。

②異文化理解・歴史観の形成の面から考える

映像作品は、異文化理解の点から見てもかなり便利なツールと考えられます。

○異文化への興味を引き出す

日本の映画やドラマを見れば日本文化の実際を学べるのと同様に、海外の映像作品を視聴することで他国の価値観や生活様式を知ることができます。外国の習慣や考え方は日本人のそれと大きく異なる部分も多いため非常に興味深く、生徒の興味をぐいぐいと惹きつけます。まさに「百聞は一見に如かず」です。

特に、映画や海外ドラマの会話には、その国ならではの文化や価値観が表れます。

○歴史的、社会的背景を知る手掛かりになる

映像作品は、歴史や社会問題について学ぶ手がかりになります。

『夏服の少女たち』や『ヒロシマに一番電車が走った』などは平和学習の定番です。『夏服の少女たち』では、戦時中の学校生活の様子が描かれ、戦争が一瞬にして日常を奪うむごさや虚しさを痛感させます。一方、『ヒロシマに一番電車が走った』は、戦争の悲惨さだけでなく、人々の勇気や希望にも焦点を当てています。アニメなど、子どもが受け入れやすい作品を通じて歴史に触れることが、平和について考える第一歩となるでしょう。

劇場版『荒野に希望の灯をともす』は、アフガニスタンで用水路建設に尽力した中村哲氏の活動を克明に記録し、氏の平和観や現地の国情を伝えています。本作品は、子どもたちに、日本の生活が当たり前ではないことや、世界にはさまざまな国と国情があることを伝える教材です。

映画『それでも夜は明ける』では1841年の奴隷制度が廃止される以前のニューヨーク州の様子が伺い知れます。刺激が強すぎるので、中高生の教材には向かないかもしれませんが、部分に象徴的な場面を紹介することで黒人差別のリアルを感じさせることができるのではないでしょうか。

テレビドラマ『大草原の小さな家』では、アメリアの西部開拓時代(1800年代)の様子が生き生きと描かれています。当時のインディアンと住民の対立や交流などを扱うエピソードもいくつかあり、社会科の資料集などを読んでもいまいちピンときにくいインディアンへの迫害についても知ることができるでしょう。

○異文化間コミュニケーション能力の向上

映画や海外ドラマでは、登場人物が異文化間でどのようにコミュニケーションを取るのかを観察できます。異文化間の交渉やコミュニケーションの難しさ、その解決策について学べます。

明治時代の日本を舞台にアメリカ人軍人が侍の生き方を学ぶストーリーの『ラストサムライ』を見ると、当時のカルチャーバンプの様子が伝わってきます。

③感受性・共感力・道徳心・向上心などを育む「情操教育」の面から考える

映画やドラマは、感情面や心理面にも好影響を及ぼすと考えています。

実は、私が映像作品を活用したいと考える一番の理由が、この情操教育における効果です。質の高い映像作品には、子どもの心を耕す効果があります。いろいろな感情をしっかりと感じる心を育てるために、映像作品の活用は欠かせないと信じています。

○感情移入による共感力の向上

登場人物に感情移入することで、他者の気持ちを理解しやすくなります。特に、障害者、移民、LGBTQ+など多様な背景を持つキャラクターが登場する作品を観ることで、共感力を養うことができます。

『火垂るの墓』では、戦争孤児の視点から戦争の悲惨さを感じ、平和の重要性について考えさせられます。『ワンダー 君は太陽』のような、顔に障害を持つ少年の成長を描いた作品では、他者への優しさや受容の大切さを学べます。

○望ましい道徳心の育成

『大草原の小さな家』というテレビドラマをご存知でしょうか。かなり古いテレビドラマなので若い先生方には、馴染みが薄いかもしれません。作者であるローラー・ワイルダーが自分の半生を振り返って執筆した児童文学の傑作「小さな家シリーズ」を映像化した作品です。

『大草原の小さな家』には「人としての生き方」という大きなテーマが根底に流れています。道徳教育にこれ以上フィットする作品を思いつきません。家族愛、友情、自立、協力、責任、感謝、許す心、平等、公正、愛国心など、「特別の教科道徳」の内容項目の重要な部分もカバーしています。

学校や家庭が舞台になるエピソードも多く、「正義」と「悪」で葛藤する場面も多く描かれます。主人公が子どもなので、子どもは感情移入がしやすく、物語を通じて善悪を考え、自分ならどうするかを考える機会が豊富に得られます。また、困難に立ち向かう主人公や仲間の姿を見て、自分自身も努力すれば道が開けるという感覚を得られます。

いつか、『大草原の小さな家』のエピソードと道徳科の内容項目を紐づけた早見表を作成できればと考えています。家庭であっても学校であっても、この作品を鑑賞するメリットは大きく、人間の感性や価値観の形成にも多大な影響を与えるものだと考えます。

○芸術的な感性の育み

映像作品には、映像美や音楽、演技など、芸術的要素が詰まっています。こうした作品に触れることで、美的感覚や創造力が育まれるでしょう。

『もののけ姫』は、自然と人間の関係をテーマにした壮大な映像と音楽で、自然への畏敬の念を育むものです。米良美一さんのあの歌声も、一度でいいから生で聴いてみたいと思わせるほど神秘的で感動的です。

前出のテレビドラマ『大草原の小さな家』におけるデビッド・ローズ(1910-1990)の音楽も素晴らしいものです。

○キャリア感の醸成

作品によっては、特定の職業や分野に関心を持つきっかけになることもあります。例えば、医療ドラマを観て医者を目指すようになったり、法廷ドラマを観て弁護士に憧れたりするなど、子どもの職業選択のヒントやきっかけになり得ます。

例えば、アメリカの医療ドラマ「ER」はアメリカ社会のあらゆるテーマを包括するダイナミックな医療ドラマですし、日本にも「コウノドリ」をはじめとする、命の大切さを伝えてくれる素晴らしい医療ドラマがあります。こういった作品がきっかけで医療分野を目指す子どももかなりの数いることでしょう。

○心を元気にするリフレッシャーとしての映像作品

教材という視点からは外れますが、映画は教師にとっても大きなリフレッシャーになります。もりもりと元気が湧いてくる、元気のもとになるような映像作品は、教師がベストパフォーマンスで業務を遂行するという観点から大いに教育に資するものと言えるでしょう。

個人的な話になりますが、先月、『小学校~それは小さな社会~』を観ました。小学校という教育現場で繰り広げられる子どもたちの先生の成長物語なのですが、久しぶりにすがすがしい清涼感を感じると共に、教職への誇りを感じさせてくれる作品でした。この映画に元気をもらって「3学期もがんばろう!」と思えたのでした。

いつもベストコンディションで仕事をするために、これからも温泉や映画など定期的に元気を生み出すリフレッシャーを大切にしたいものです。

④実践例から素材の切り口を考える

映画やドラマを教材として使用する際には、単に視聴するだけでなく、アクティブ・ラーニングの手法と組み合わせることで、より効果的な学習活動になると考えます。

○年度末映画鑑賞会

年度末に授業2コマ(約120分)を使って映画を鑑賞する。教室を真っ暗にしてプロジェクターで大型スクリーンに投影。後日、感想を書いたり感想を交流したりします。年度末アンケートで、「映画鑑賞会が楽しみだ」と回答する生徒の割合は、毎年90%を超えていました。

「グーニーズ」・「E.T.」・「シックス・センス」・「ホーム・アローン」・「フォー・エヴァー・ヤング」・「フォレスト・ガンプ」・「スタンド・バイ・ミー」・「タイタンズを忘れない」・「ピーター・ラビット」・「パディントン」・「ズートピア」・「バック・トゥ・ザ・フューチャー」・「I am Sam」・「クロコダイル・ダンディー」など

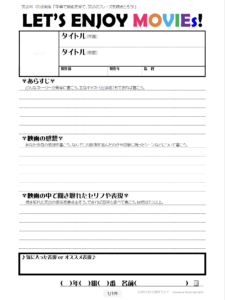

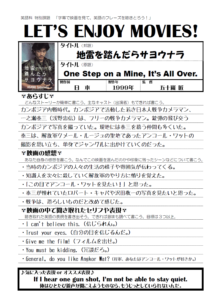

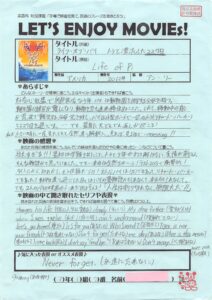

○英語を聴き取る練習

映画の中の英語のセリフが一部でも聞き取れることは、子どもにとって大きな喜びです。そこで、映画の基本情報と共に、聞き取れた英語のセリフを記録する「映画鑑賞報告書」を掲示し、子どもたちが互いの鑑賞作品を共有できる環境を作ります。こうした取り組みによって、子どもたちが映画をより身近に感じられるようになります。

学校や家庭で鑑賞した映画の感想や聴き取れた英語のセリフを「映画鑑賞報告書」に記入します。長期休暇の特別課題としても使えます。

「映画が楽しくなって、2作品、3作品と見ました」という生徒もいました。

友だちの感想を聞いたり読んだりすることが新しい作品に出会うチャンスになり、「○○さんが紹介してた映画が面白そう。週末に私も見ようかな…」という感じで次々に映画の輪が広がります。

シートを英語教室に掲示して「イイねシール」を貼り合い、もっとも多くシールを獲得した数名に映画のプレゼンをしてもらう方法もおすすめです。

○映画の感想を交流する

もっともシンプルな活動ですが、映像作品のどこに注目するか、その視点はいくつかあり、子どもが注目するポイントは多様です。作品からどんなメッセージを受け取ったか、結末にどんな印象を持ったのか、どの登場人物に共感したか、心に残ったセリフなど、お互いの感想を交流することで作品を二度楽しむことができます。そして、それぞれの視点で子どもが自分の思いや考えをどう表現するか、それを考える過程で工夫やスキルが育つのだと思います。

○ディスカッションやディベート

作品のテーマについて議論することは、考える力や表現力を強化するためのトレーニングになります。

例えば、ジブリ作品『トトロ』を観た後に「大人と子どもの違い」について議論するのも面白いでしょう。英語版を見ながら、日本語と比較したり、空欄補充のクイズを作成しても盛り上がります。また、ジブリ作品は、海外でも広く視聴されているので、海外の学校と交流する際、共通のトピックとして活動に練り込むことも可能です。

推しの映画の監督・製作年などの情報やおすすめポイントを英語でまとめてプレゼンする活動です。ターゲット文法は、受け身です。国際交流とも親和性の高い活動です。

おすすめの本を紹介し合う「ビブリオバトル(知的書評合戦)」の映画版というイメージ。Cinematic Battle(映画を題材とした交流)を短くして「シネマトバトル」としました。

○字幕を活用した学習

英語字幕・日本語字幕を切り替えながら視聴することで、リスニング力やボキャブラリーの向上をねらう学習法は定番中の定番です。それが好きな作品であれば、言語に向かう集中力も自ずと高まりますし、結果的に楽しみながら効果の高い語学学習が可能になります。

○ダイアログ(Dialogue)の活用

映画のダイアログ(台詞)を教材として使用し、実際に発音練習やロールプレイを行うことで、スピーキング力を向上させることができます。教師が生徒の実情にあった任意の場面を切り出し、ダイアログをまとめたワークシートを作成すれば子どもの興味やモチベーションは大いに刺激されるでしょう。よく知られたメジャーな作品や人気作品であれば、舞台・背景・場面に関する事前知識が入りやすいという利点もあります。

今後、本サイトでも「大草原の小さな家」や「赤毛のアン」を題材としたダイアログ集を作成予定です。

●「大草原の小さな家」ダイアログ集(作成中)※記事は未公開

○オリジナル動画の作成

●おもしろ動画の英語字幕から「関係代名詞の英文の語順」を考える活動

ホームビデオの中に、字幕や音声を使って問題を入れ込むと生徒を引き付けるオリジナル教材になります。

生徒自身が撮影した動画を使い「What is ○○ doing?」とクイズ形式でにすることで疑問文や否定文の練習も自然な形で入れ込むことができます。事前に「クイズ企画書」を書かせ、役割分担や何を撮影するかを明確にして撮影会を行います。グループごとに1題ずつ作成、1時間でクイズ大会を実施。

●「ある男の1日」(現在進行形導入)※記事は未公開

授業者の1日(朝起きてから寝るまでのいくつかの場面)を家族に撮影してもらいました。生徒に動画を見せ、「I am eating ramen now.」や「He is washing his face now.」といった実況から「be動詞+~ing」の形に気づかせます。現在進行形の導入部分で使いました。

○英語劇の映像を使ったスピーキング練習

文化祭で英語劇に取り組んでいる学校もあると思います。任意の場面をピックアップしてスクリーンに劇を映し出しながら会話練習ができます。スクリプトを配布して、読むもよし、暗唱するもよし、いい教材になるでしょう。実際の役者にお手本を披露してもらうこともできます。こうすれば劇の楽しさに目覚めて、「私も来年の英語劇に参加しようかな」と考える生徒が増えることも考えられます。

○オリジナル映画の製作

映画製作は、役割を分担して、みんなで力を合わせてひとつの映画作品を創り上げることで、創作や表現の面白さや喜びを直接的に実感できるわくわく感満載の活動です。自己有用感、自己効力感、成就感の観点からも大きな効果が期待できるでしょう。

学校現場においてあらゆる活動に対する制約の厳しさが年々増している現在、映画製作は、もはや現実的な活動ではないかもしれませんが、状況が許せばぜひチャレンジしたい活動ではあります。

●映画「まぼろしの透明人間」(文化祭学級展示部門出品)※記事は未公開

生徒アンケートから透明人間になったらやりたいことをピックアップして脚本を作成。撮影計画に従って撮影を進めました。役者、撮影、編集、チラシ、小道具、宣伝、会場装飾など、役割分担をしつつ、全員で1つの作品の完成に向けて協力しながらの活動になります。

映画館に見立てて教室をそれっぽく装飾、文化祭当日は、大きなスクリーンに作品が映し出されます。たくさんのお客さんが来場して、生徒も大きな成就感を味わうことに。行事終了後、作品をDVD化して生徒に配布。思い出の1枚になりました。

まとめ

本稿では、映像作品が持つ教育効果について整理しました。

GIGAスクール構想により、学校におけるデジタル活用が進み、映像作品を教育に取り入れる機会は確かに増えています。しかし、現場の現状を考えたとき、それが十分に活用されているとは言い難い実情もあります。

その主な要因として、教師の時間的余裕のなさが挙げられます。多くの教員にとって、映像教材をじっくり準備する時間を確保するのは難しいのが現状でしょう。しかし、「GIGAスクール構想」や「働き方改革」などの取り組みにより、この時間的な課題は少しずつ解消されつつあります。

デジタル活用や映像作品の具体的な活かし方について今一度考えるよい機会ではないでしょうか。

映像作品を単に視聴するだけでなく、感想の共有や交流を取り入れり活動を工夫することで、より双方向的で効果的な学習につなげることができます。

特に、映画やドラマは、言語習得や異文化理解、歴史観の形成、感受性の向上に有効です。映像を通じて自然な語彙や表現に触れ、文脈と結びついた学習が可能になります。また、異文化や社会的背景を理解しやすくし、道徳心や共感力を育む効果も期待できます。さらに、映像の美しさや音楽を通じた芸術的感性の向上や、職業観の形成にも役立ちます。

情操教育の観点からも、良質の映像作品を積極的に活用していきたいものです。

実践的な活用法として、映画のセリフを用いたリスニング練習、字幕を活用した学習、ディスカッションやディベートの実施などを紹介しました。また、生徒自身が動画を制作することで、創造力や協働力を養うことも可能です。これらの活動は、子どもの主体的な姿勢を引き出すのに大きな効果があります。

デジタル活用が進む現代において、映像教材は教育の質を向上させる有力なツールとして、さらに活用が期待されるでしょう。

今後、映像作品の実践例についてもう少し詳しくまとめてみようと思っています。そちらの記事もご覧いただければ幸いです。